Urteil des höchsten US-Gerichts: Trump darf Straftaten begehen!

US Supreme Court: der Präsident ist vor strafrechtlicher Verfolgung weitestgehend geschützt.

Der 1. Juli 2024 wird in die Rechtsgeschichte der Welt, nicht nur der USA, eingehen als der Tag, an dem das höchste US-amerikanische Gericht, der Supreme Court, mit 6 gegen 3 Stimmen und gegen die Grundsätze eines jeden Rechtsstaates auf der Welt entschieden hat, dass ein einziger Mensch sich nicht an geltendes Recht halten muss: der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika!

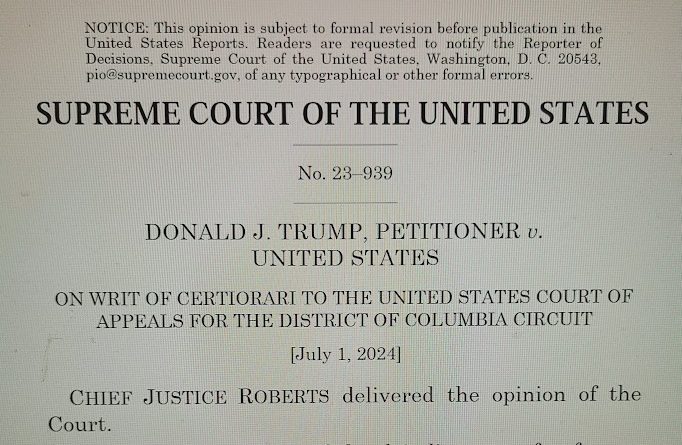

Im Verfahren Nr. 23-939 „TRUMP V. UNITED STATES“ stellt das Gericht fest: für alle Handlungen eines Präsidenten, die zum Kernbereich seiner verfassungsgemäßen Aufgaben gehören, genießt er strafrechtliche Immunität, kann also für eventuelle Straftaten, egal warum er sie beging, nicht belangt werden. Für sonstige „offizielle“ Handlungen wird Immunität vermutet, und nur für sog. „inoffizielle“ Handlungen ist er auch strafrechtlich voll verantwortlich – die Abgrenzung allerdings ließ das Gericht offen für die jeweiligen Gerichte.

Wie kam es zu diesem erstaunlichen, unlogischen und höchst bedenklichen Urteil? Und was sind die Folgen?

Die Geschichte.

Am 1. August 2023 entschied eine Grand Jury, Trump wegen seiner Rolle am 6. Januar 2021 und anderer möglicher Straftaten bei dem Versuch, an der Macht zu bleiben, vor Gericht zu stellen. Die Jury gab der Anklage durch Sonderermittler Smith am 1. August 2023 statt. Trump berief sich darauf, als Präsident der Vereinigten Staaten genieße er Immunität und könne deshalb nicht angeklagt werden. Das Berufungsgericht für den Gerichtsbezirk Washington, D.C. urteilte am 6. Februar 2024 einstimmig, Trump sei nicht immun gegen eine Strafverfolgung wegen möglicher Straftaten während seiner Präsidentschaft. In ihrer Urteilsbegründung bezeichneten die drei Richter den Standpunkt als inakzeptabel, „dass das Amt des Präsidenten seine ehemaligen Inhaber für alle Zeit über das Gesetz stellt“. Weiter hieß es: „Im Grunde würde die Haltung des ehemaligen Präsidenten Trump unser System der Gewaltenteilung zum Einsturz bringen“, denn eine vollständige Immunität habe zur Folge, „dass der Kongress im Hinblick auf den Präsidenten keine Gesetze erlassen, die Exekutive keine Strafverfolgung einleiten und die Judikative keine Kontrolle ausüben könnte„.

Hiergegen wandte sich Trump an den Supreme Court.

Das Urteil.

Mit 6 zu 3 Stimmen entschied das Gericht am 1. Juli 2024, dass ein Präsident keine absolute (wie Trump wollte), aber doch eine weitgehende Immunität genieße. Die Begründung umfasst 43 Seiten und 2 Zusatzbegründungen. Kernsätze lauten wie folgt (Fettdruck jeweils von uns):

Wir kommen zu dem Schluss, dass nach unserer verfassungsmäßigen Struktur der Gewaltenteilung die Natur der präsidialen Macht es erfordert, dass ein ehemaliger Präsident eine gewisse Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Amtshandlungen während seiner Amtszeit genießt. Zumindest in Bezug auf die Ausübung der verfassungsmäßigen Kernbefugnisse des Präsidenten muss diese Immunität absolut sein. Für seine übrigen Amtshandlungen gilt ebenfalls Immunität.

Das wird später präzisiert:

Der Kongress kann nicht auf die Handlungen des Präsidenten in Bereichen einwirken, die in seine „abschließende und ausschließende“ verfassungsmäßige Zuständigkeit fallen, und die Gerichte können diese nicht überprüfen. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass der Präsident absolut immun gegen strafrechtliche Verfolgung von Handlungen ist, die in seinen ausschließlichen verfassungsmäßigen Zuständigkeitsbereich fallen. Aber natürlich fallen nicht alle Amtshandlungen des Präsidenten unter seine „abschließende und ausschließende“ Autorität. Die Gründe, die die absolute Immunität des Präsidenten vor strafrechtlicher Verfolgung für Handlungen im Rahmen seiner ausschließlichen Befugnisse rechtfertigen, gelten daher nicht für Handlungen in Bereichen, in denen seine Befugnisse mit dem Kongress geteilt werden.

Das Gericht ist dabei der Ansicht, dass die „abschließende und ausschließende verfassungsmäßige Zuständigkeit“ immer dort gegeben ist, wo der Präsident und nicht der Kongress zuständig ist – das gilt nach der amerikanischen Verfassung für eine ganzen Reihe von Tätigkeitsfeldern.

Für nicht darunter fallende Tätigkeiten unterscheidet das Gericht zwischen „offiziellen“ und „nicht offiziellen“ Maßnahmen. Für erstere soll gelten:

Der Präsident hat die Vermutung der strafrechtlichen Immunität für sich. Diese Vermutung muss im Prozess entkräftet werden. Dabei gilt:

Zumindest muss der Präsident daher immun gegen eine Strafverfolgung wegen einer Amtshandlung sein, es sei denn, die Regierung kann nachweisen, dass die Anwendung eines strafrechtlichen Verbots auf diese Handlung keine „Gefahr eines Eingriffs in die Autorität und die Funktionen der Exekutive“ mit sich bringen würde.

Nur für Straftaten bei nicht-offiziellen Handlungen gilt das Strafrecht auch für den Präsidenten.

Wie alle diese Handlungskategorien unterschieden werden sollen oder können, lässt das Gericht offen und weist die Lösung den jeweils befassten Gerichten zu. Die werden allerdings in den wenigen Fällen, in denen sie nach diesem Urteil überhaupt noch tätig werden können, durch das Oberste Gericht erheblich beschränkt, weil sie die Hintergründe und vor allem Motive der eventuell strafbaren Handlungen nicht hinterfragen dürfen.

Es kann schwierig sein, die offiziellen Handlungen des Präsidenten von seinen inoffiziellen Handlungen zu unterscheiden. Wenn der Präsident aufgrund „verfassungsmäßiger und gesetzlicher Befugnisse“ handelt, handelt er offiziell, um die Aufgaben seines Amtes zu erfüllen. (Fitzgerald, 457 U.S., S. 757.) Die Feststellung, ob eine Handlung unter die Immunität fällt, beginnt daher mit der Beurteilung der Befugnis des Präsidenten, diese Handlung vorzunehmen. Bei der Unterscheidung zwischen offiziellem und inoffiziellem Verhalten dürfen die Gerichte nicht nach den Motiven des Präsidenten fragen.

Zum Verfahren selbst verhält sich das Gericht nur teilweise. So ist es der Meinung, die Bedrohung des Generalstaatsanwaltes durch Trump genieße volle Immunität (daran dürfte das Gericht gebunden sein). Die Drohungen gegen Vizepräsident Pence unterlägen vermutlich der Immunität, für sonstige Punkte der Anklageschrift müsste das Gericht neu entscheiden. Und das Verhalten Trumps beim Sturm auf das Kapitol wäre vermutlich wohl mehr offiziell gewesen, aber das müsste das Gericht noch einmal untersuchen.

Insgesamt endet das Urteil mit den Worten:

Das Urteil des Berufungsgerichts für den Distrikt Columbia wird aufgehoben, und der Fall wird für ein weiteres Verfahren im Einklang mit dieser Stellungnahme zurückverwiesen.

It is so ordered.

Die Bewertung des Urteils

Diese Entscheidung, die handwerklich sehr schlecht gemacht ist, weil sie erhebliche Unklarheiten enthält und der treffenden Rechtsgrundlage entbehrt, betritt nicht nur im amerikanischen Recht absolutes Neuland. Dort wie in jedem Rechtsstaat galt bislang die „Rule of Law“. Die besagt unter anderem, dass vor dem Gesetz jeder gleich und dem Gesetz unterschiedslos unterworfen ist. Das Recht ist für alle gleich.

Das soll nach dem Urteil des Supreme Court jetzt für eine einzige Person nicht mehr gelten: den amerikanischen Präsidenten. Die beiden abweichenden Meinungen (Dissenting opinions) sagen dazu in aller Deutlichkeit:

Richterin Jackson:

In der Tat ist die Mehrheit der Ansicht, dass der Präsident, anders als jeder andere in unserem Land, vergleichsweise frei ist, sich in Ausübung seiner offiziellen Pflichten an kriminellen Handlungen zu beteiligen. Unabhängig von der Art oder den Auswirkungen des kriminellen Verhaltens des Präsidenten wird er wahrscheinlich als immun gegen Strafverfolgung angesehen, solange er Straftaten „gemäß den Befugnissen begeht, die ihm ausschließlich durch die Verfassung übertragen wurden“, oder „um seine verfassungsmäßigen Pflichten ohne unangemessene Vorsicht zu erfüllen“.

Und weiter:

Nur Präsidenten können jetzt im Amt Verbrechen begehen, während alle anderen Amerikaner in allen Bereichen ihres Lebens, ob privat oder beruflich, das Gesetz befolgen müssen.

In dem Maße, in dem das neue Verantwortungsparadigma der Mehrheit es den Präsidenten ermöglicht, sich der Bestrafung für ihre kriminellen Handlungen während ihrer Amtszeit zu entziehen, ist die Saat der absoluten Macht für die Präsidenten gelegt worden. Und zweifelsohne korrumpiert absolute Macht absolut.

Und Richterin Sottomayor

Der Gerichtshof ist nun mit einer Frage konfrontiert, die er in der Geschichte der Nation noch nie zu beantworten hatte: Ob ein ehemaliger Präsident Immunität vor Strafverfolgung auf Bundesebene genießt. Die Mehrheit ist der Meinung, dass dies der Fall sein sollte, und erfindet daher eine textuelle, ahistorische und nicht zu rechtfertigende Immunität, die den Präsidenten über das Gesetz stellt.

Und weiter:

Die heutige Entscheidung, ehemaligen Präsidenten Straffreiheit zu gewähren, stellt die Institution der Präsidentschaft auf den Kopf. Sie verhöhnt den in unserer Verfassung und unserem Regierungssystem verankerten Grundsatz, dass kein Mensch über dem Gesetz steht. Gestützt auf wenig mehr als seine eigene fehlgeleitete Weisheit über die Notwendigkeit eines „mutigen und unerschrockenen Handelns“ des Präsidenten, gewährt das Gericht dem ehemaligen Präsidenten Trump all die Immunität, um die er gebeten hat, und mehr. Da unsere Verfassung einen ehemaligen Präsidenten nicht davor schützt, sich für kriminelle und verräterische Handlungen zu verantworten, bin ich anderer Meinung.

Die Zukunft ist düster.

Drei der sechs konservativen Richter, die dieses unnötige und abstruse Urteil gefällt haben, wurden von Trump ins Amt gewählt, in der Erwartung, dass sie sich ihm erkenntlich zeigen würden. Das scheint eingetroffen zu sein. Sollte Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden, ist damit zu rechnen, dass er alles daran setzen wird, ein autoritäres und leider einigermaßen rechtsfernes Regime zu installieren.

Dieses Urteil und seine Verfasser dürften da eine große Hilfe sein.

Dr. Wolfgang Lipps